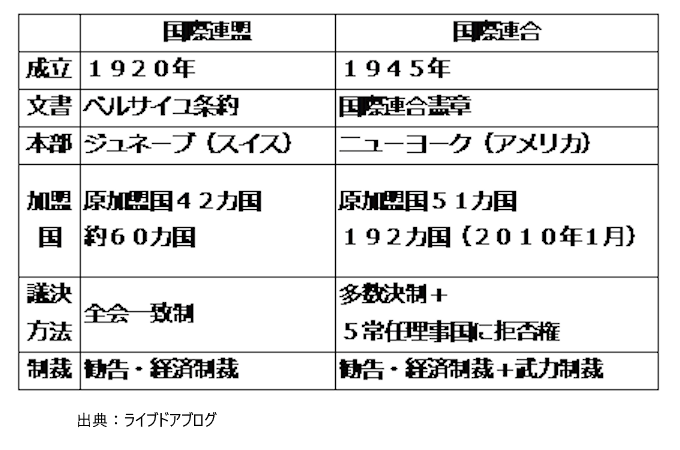

第一次世界大戦終決後、アメリカのウィルソン大統領を主とした提案により国際連盟が発足したのはご存知の通り。

そこにアメリカは自国の議会の承認が得られず、参加出来なかったという驚くべき状況が発生したのもご存知の通りです。

では、何故そのようなめちゃくちゃなことが発生したのか。

当時のアメリカは現在からは想像出来ない程保守的でした。当時から約100年近く前のモンロー大統領の提案によるモンロー主義が深く根付いていました。これは端的に言うと、「アメリカは外国に干渉しない、外国はアメリカに干渉するな。」というものです。共和党の政策です。

一方、ウィルソン大統領は民主党で対外政策に積極的でした。当時議会は共和党が主流。

国際連盟の規約に集団安全保障の条項があり、議会は他国の騒動に巻き込まれることを拒否し、国際連盟への加盟を拒否してしまいました。

当時アメリカは世界一の工業国になっており、軍備も最強でした。

しかし、言ってみると、自分たちだけ安全であれば良い、他のことは知らんと言う事でしょうか。

アメリカは自国が戦場にならず、血を血で洗う経験をした欧州諸国とはかけ離れた気持でした。

誠に残念ながらウィルソン大統領の高邁な精神は本国では理解されませんでした。

これにより国際連盟は世界最大の実力を持つアメリカの参加なくして運営せざるを得ず、後々禍根を遺すこととなりました。

当時のアメリカの保守性について

アメリカは自国外が戦場となった第一次世界大戦で景気が大変良くなりました。大量生産、大量消費の時代の到来です。

保守性は益々進み、繁栄の渦から他民族を差別し追い出す動きが盛んになります。

社会の中心階層をWASP(ワスプ)と呼ばれる人々で占めるようになります。

W:ホワイトつまり白人

AS:アングロサクソン

P:プロテスタント

このワスプに該当しない人々を締め出そうとします。

また、K・K・K(くー・クラックス・クラン)という反黒人組織が南北戦争後に発足しましたが、これが再来し、黒人ばかりでなく、中国系や日系に対する迫害を行うようになりました。

1924年には移民法が制定され、アジア系の移民が全面的に禁止されました。

また、ピューリタン的な意向を反映して禁酒法も制定されました。

この禁酒法が主としてイタリア系移民からなるギャングの暗躍の背景となったのはご存知の通りです。

好景気に沸く大量生産・大量消費の裏側にはかなり閉じた社会構造がありました。

イタリアでファシズムが台頭

舞台は戦勝国イタリアです。

イタリアは国土の一部がオーストリアに占領されていましたが、「イギリス側に寝返ればその国土をイタリアへ取り戻してやる」と言われてドイツ・オーストリアを裏切ったのでしたね。

しかし、第一次世界大戦後にオーストリアに占領された国土の一部はイタリアに返還されましたが、残る一部は国際連盟の管理下に置かれることとなり、イタリアは不満を持つことになりました。

更にイタリアは第一次世界大戦中に大量の物資を前線に送った為に、国内は物資不足になり、労働者の賃金は安く、失業者の数もふえ、深刻な不況になりました。

そこで北イタリアの工場ではストライキが頻発。

それを政府が鎮圧。しかし、その政府の実権を握っていたのは社会主義政党でした。

労働者の味方である筈の社会主義政党が労働者を弾圧したことで、社会主義政党は国民の支持を失いました。

そこで登場したのが、ムッソリーニが率いるファシスト党です。反社会主義です。

社会主義になると工場、土地などが国有化されるため、資本家などの富裕層からファシスト党は人気が有りました。

ムッソリーニは国家による統制経済を行うと宣言。

仕事がない者には仕事を与える、物価が高ければ価格調整を行うと宣言しました。

これにより、富裕層ばかりでなく、下層階級からも支持を得ました。

更に、イタリアが一つに纏まらない理由は人々が選挙でバラバラな政党を選ぶからだとし、議会制民主主義を否定し、ファシスト党による一党独裁を主張し、取り入れに成功。

ファシスト党がさまざまな問題を解決するので、国民は勝手な事を言うなと、言論の自由を抑圧しました。

政府はこれを鎮圧しようとしましたが、国王がそれを許さず、ムッソリーニは首相に就任しました。

アメリカで大恐慌が発生

1929年です。これは現在では信じられませんが、株式は当時づっと上がり続けると人々に信じられており、ある日を境に全ての株式が暴落し始めました。

日本でいうと2000年の少し前までの土地神話状態ですね。

これは瞬く間に世界中に広がりました。

この時各国が取った対策は、本国と植民地の間のみで貿易を行い、他国は一切締め出すというものです。ブロック経済と呼ばれました。

これはイギリスやフランス等のように植民地を沢山持っている国には良いが、ドイツなどのように植民地を持たない国はたまりません。

日本はアメリカで大恐慌が発生する数年前から輸入超過などによる不況に陥っており、更には関東大震災も重なり、そこにアメリカの大恐慌のあおりも大きく受け、全く疲弊した状態でした。

日本にはブロック経済を行う貿易相手になるような十分な植民地は有りませんでした。

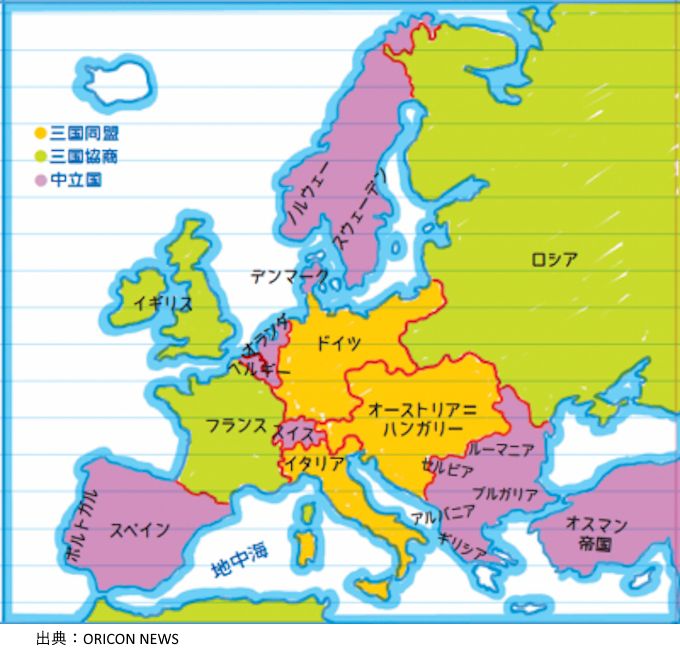

ドイツのナチ党

ご存知ヒトラーのナチ党、これは日本語では国民社会主義ドイツ労働者党と言います。

考え方は、失業問題や経済格差などの社会問題を国家が中心になって(独裁で)解決すると言うものです。

反ユダヤ主義、反共産主義、植民地の再分割がスローガンです。

ユダヤ人については、ユダヤ人のせいで貧富の差が発生しているとしました。当時ユダヤ人は銀行家など裕福な人も沢山いました。

植民地については、第一次世界大戦で失った植民地を取り戻そうともしていました。

先に記載したイタリアのファシスト党と同じ種類の思想です。ドイツのナチ党は中間層や軍部から支持がありました。

その後ナチ党はミュンヘン一揆というクーデタを起こしましたが、失敗しました。

ドイツ人は一般にルールを破ることを嫌うので、国民からの支持が得られなかったようです。

そこで合法的に選挙で戦うこととし、1932年の選挙で第一党に選ばれました。

その前の1929年に発生した世界恐慌、及び第一次世界大戦で課せられた天文学的な額の賠償金のせいでドイツ国内の経済が全くめちゃくちゃであり、膨大な失業者に溢れている状況が選挙の追い風になったようです。

翌年の1933年にヒトラーは全権委任法を成立、これはヒトラーに行政権と立法権を委ねるというものです。これでドイツはヒトラーの自由自在になりました。

これ以降ドイツは第三帝国とも呼ばれるようになります。

最初はイギリス、フランスなど第一次世界大戦戦勝国は黙って見ていました。

その理由はファシズムの思想の中に「反共産」があるからです。ソ連の共産主義思想が西側諸国に及ぶのをなんとしてでも防ぎたかったのです。

更には東欧諸国の独立も相次ぎましたが、これらの多くの国々では独裁国家が多くありました。民主主義国家だと選挙で共産主義国家に転じてしまう可能性がある為、これを防止するために敢えて独裁国家造りを進めたのです。

東欧諸国は西側自由圏とソ連共産圏の中間バッファとされていたのです。

ドイツは第一次世界大戦の敗戦により、軍備を厳しく制限されていました。

ヒトラーはこれに不満を表明、大国間の軍備平等権を主張しましたが、国際連盟はこれを認めず。1933年10月にドイツは国際連盟を脱退。尚、後にのべますが、日本は同じ年の2月に既に国際連盟を脱退しています。

ドイツは再軍備宣言を行い、徴兵制を復活させました。

そこで警戒したのは西隣りのフランス、第一次世界大戦でドイツに攻め込まれてさんざんな目にあった過去がありました。フランスはドイツを挟み、ドイツが動けなくなることを目的にソ連と仏ソ相互援助条約を締結。更にはドイツの南に位置するチェコスロバキアとも同盟を組み、ドイツを東西南の三方から囲み込みました。

一方イギリスは独自路線をとります。ドイツと英独海軍協定を結び、事実上ドイツの再軍備を認めました。その理由はフランスが仏ソ相互援助を結んだことで、ソ連が力を増すことを恐れ、ソ連を押さえ付ける役割をドイツに期待したのでした。

その後ドイツはドイツ西側の非武装地帯ラインラント地方に軍隊を各国の反対を押し切って進駐させました。

ドイツと同じファシズムのイタリアは経済回復に失敗しました、世界恐慌のあおりを喰らったためです。イタリア国民の目を逸らすために、アフリカのエチオピアへ侵攻しました。しかしこれは国際連盟から避難され、経済封鎖を受けることとなり、欧州での孤立を深めることとなりました、これでイタリアとドイツは似た境遇になりました。

一方スペインではファシズムを支持するフランコ将軍による大規模な反乱、即ちスペイン内戦が発生、フランコ対人民戦線です。

これに対しドイツ、イタリアはフランコ側を支持し積極的な軍事援助を行いました。

一方ソ連は人民戦線側を支持。ソ連以外の各国からも義勇兵が国際義勇軍として参戦しました。ヘミングウェイの小説「誰がために鐘は鳴る」、ピカソの絵画「ゲルニカ」の舞台です。

この戦いはファシズム対反ファシズムの戦いとなりファシズム側が勝利しました。

この時、イギリスとフランスは不干渉政策を取ります。その理由はドイツ、イタリアがソ連を倒してくれるかもしれないという淡い期待を抱いていたからです。ファシズムは反共産主義ですから。

このイギリス、フランス他の不干渉政策が後に大きな禍根を残すことになります。

イギリス、フランスのファシズムへの不干渉を見たヒトラーは自分の政策に自信を持ちました。

ドイツはドイツ系住民が住むオーストリアを併合します、これについてもイギリス、フランスは相変わらず反共に期待しドイツを咎めません。

次にドイツはチェコスロバキアの北部でやはりドイツ系住民が多いズデーテン地方を併合します、これに対してもイギリス、フランスは宥和政策をとり承認しました。

ドイツはこの時「これが最後の領土要求だ」と表明しております。

しかしその直後、ドイツはチェコスロバキアを解体し、占領してしまいます。

更にドイツはポーランドの一部の割譲を要求します。ポーランドはイギリス、フランスの支援を期待してこれを拒否します。

ドイツはこのままポーランドを攻めるとソ連を警戒させる恐れがあるため、その阻止に独ソ不可侵条約を締結。

この独ソ不可侵条約によりポーランドはドイツとソ連に挟まれる形となりました。

そこでドイツがポーランドへ侵攻開始。

これをきっかけに西欧の第二次世界大戦がはじまりました。

ドイツはデンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギーへと次々に侵攻。

イタリアもドイツ側について参戦。

この頃のドイツの戦い方は電撃戦と呼ばれ、まず航空機により首都迄の道を爆撃、その後トラックで兵士を首都迄運び一気に首都を占領するというものでした。首都さえ押さえれば、その国は機能しなくなり、簡単に占領できます。

ドイツが始めに北欧を攻撃した理由は、そこにドイツ軍を配備してイギリスを動けなくする為です。その目的はフランスを占領するためです。

イギリスはドイツに対し宥和的な政策を取っていたチェンバレン首相に替わり、強気なチャーチルが首相になりました。

フランスはドイツに侵攻され、ドイツの傀儡ヴィシー政権が成立。

アメリカは欧州がファシズムに染まるのを恐れ、イギリスなどに武器や軍事物質の貸与を始めました。

これによりイギリスは何とかドイツの侵攻を食い止められるようになりました。

ソ連およびドイツの不可侵条約

ドイツと独ソ不可侵条約を結んだソ連はドイツと同じくポーランドへ東から侵攻し、ドイツとポーランドを分割します。

更にソ連はバルト三国、続いてフィンランドへ侵攻し、制圧します。国際連盟はいかってソ連を除名します。

ところがここでドイツがバルカン半島へ侵攻、ソ連もバルカン半島を狙っていたために両者が衝突。独ソ戦争が勃発。

ドイツ及びイタリアがアメリカに宣戦布告しました。

日本の情勢

今迄、西欧について述べてきましたが、ここからは日本です。

日本も西欧のイギリス、フランス、ドイツに劣らず第二次世界大戦前にはアジアを中心に侵攻、占領を繰り返していました。また、国内においては思考統制、軍部の増長があったことはご存知の通りです。

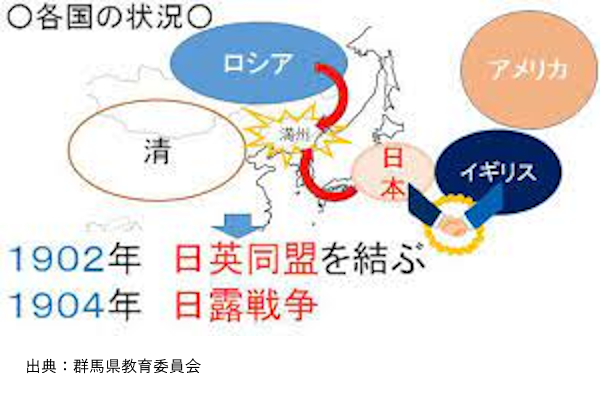

まず今回はこの頃の日本の戦争に係る事項を時系列順に並べて見ます。少し遡って第一次世界大戦(1914~)前の1910年からです。

1910年(明治43)日韓併合

1911年(明治44)特別警察設置による思想弾圧

1914年(大正3) 第一次世界大戦参戦(~1918)

1915年(大正4) 対中国21カ条要求

1920年(大正9) 国際連盟加入(常任理事国)

1922年(大正11)海軍主力艦制限条約。国内不況が始まる。

1928年(昭和3) 張作霖爆殺事件(満州)

1929年(昭和4) 世界大恐慌

1930年(昭和5) ロンドン軍縮会議(補助艦)

1931年(昭和6) 満州事変発生(柳条湖事件)

1932年(昭和7) 5.15事件 軍部による犬養毅首相暗殺。上海事変発生。満州国建国宣言。

1933年(昭和8) 国際連盟脱退

1936年(昭和11)2.26事件 軍部による高橋是清大蔵大臣他暗殺。日本の政党政治の終焉。これ以降軍部主導の政治となる。

1937年(昭和12)日中戦争(盧溝橋事件)

1938年(昭和13)国家総動員法成立(国家全ての人的・物的資源を政府が統制運用)

1939年(昭和14)アメリカが日本の中国侵略への抗議として日米通商航海条約を破棄

1940年(昭和15)日独伊三国同盟

1941年(昭和16)太平洋戦争(第二次世界大戦)突入

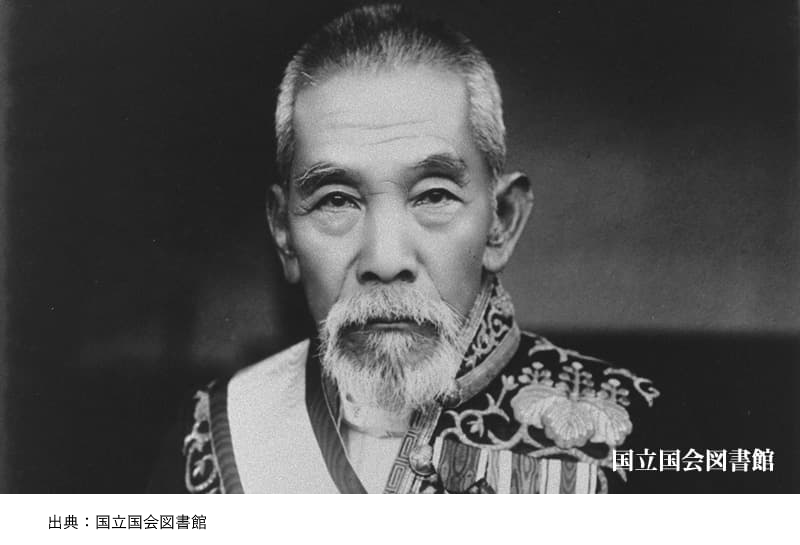

張作霖(ちょうさくりん)爆殺事件

では、日中戦争のきっかけの一つとなった張作霖(ちょうさくりん)爆殺事件から。

この事件は1928年(昭和3)6月に中国の瀋陽(当時は奉天)で発生しました。

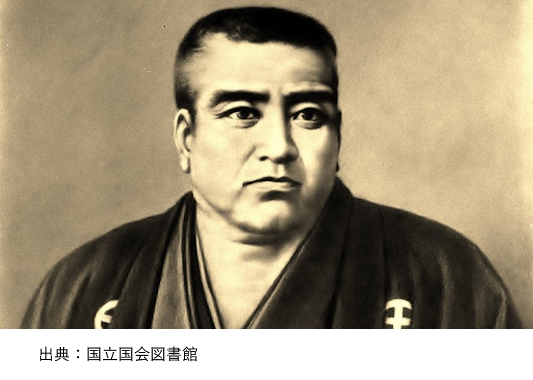

張作霖は満州馬賊出身の満州の覇者で様々な経歴がありました。

日本政府と軍部は満州での既得権益を守る為に満州を支配しようとしていました。政府側は平和的に、軍部は力で。

張作霖は日本に非協力的でした。

日中の軍部(関東軍)は中国側の蔣介石が率いる国民革命軍の仕業と見せ掛け、張作霖が乗った列車を爆破し、張作霖を殺してしまいました。

実は日本軍(関東軍)の仕業であることは日本国民には当時秘密にされ、国民が真相を知ったのは第二次世界大戦後でした。

日本国民の目は日本軍部により欺かれていたのです。

この事件の結果、張作霖の息子の張学良はかえって中国の蔣介石と手を結ぶこととなり、満州情勢は逆に日本に不利な結果となりました。

この辺りから日本の軍部の著しい勝手な独走が始まります。地獄への第一歩です。

この時満州へ駐在していた日本軍は関東軍です、表向きは南満州鉄道を警備する役割りでした。なお、関東軍の名称の「関東」とは満州全体を指す言葉で、日本の関東地方とは無関係です。

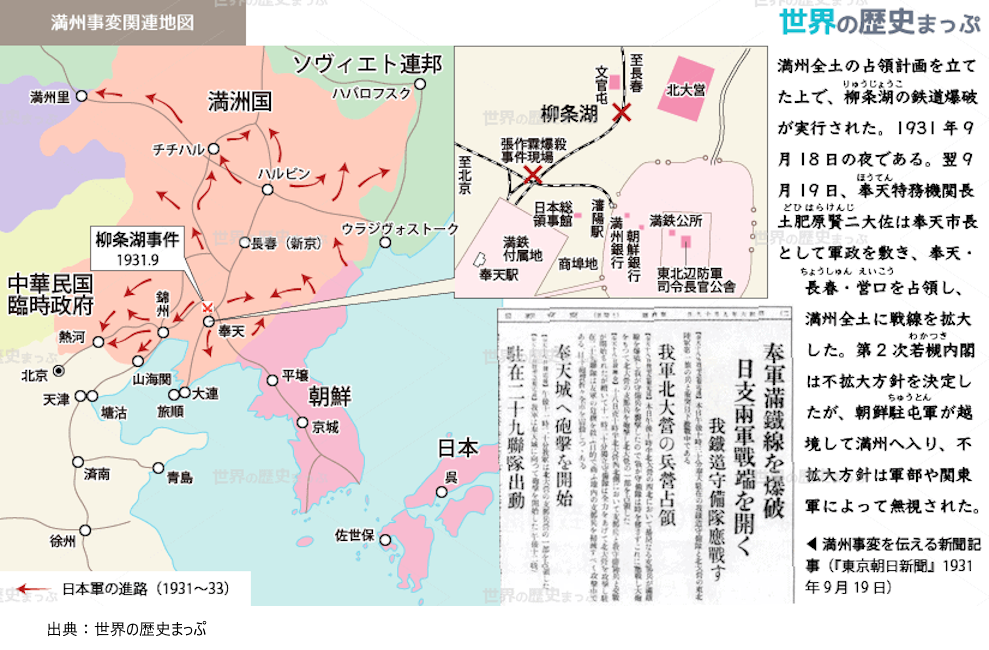

満州事変

今回も日本の関東軍による悪しき独断専行の話しです。

これにより日本が世界の中で大きく道を踏み外すことになります。

1931年9月18日、満州の奉天(現在の中国東北部の瀋陽)郊外の柳条湖付近で南満州鉄道が爆破されました(柳条湖事件)。

関東軍は中国国民党(蔣介石)の仕業と断定し、防衛の為に戦闘をしかけました。

中国国民党はこれに殆ど抵抗せず、関東軍は瞬く間に満州全域を占領しました。

中国国民党が抵抗しなかった理由は当時中国共産党(毛沢東)との争い明け暮れていた為です。

実は、柳条湖事件の鉄道爆破は中国国民党の仕業ではなく、関東軍が中国国民党を攻める口実作りに関東軍が仕組み鉄道を爆破したものでした。このことは第二次世界大戦後に始めて日本国民に知らされました。

全く酷い話しです。

上海事変、5.15事件及び国際連盟脱退

満州事変が発生したのは1931年(昭和6)9月でした、翌年の1932年(昭和7)1月18日に上海事変が発生します。

日本人僧侶が上海で中国人に襲撃され殺されました。これに日本の海軍陸戦隊が出動し中国軍と衝突したのです。3月には日本軍は中国軍を上海から追い出しました。

実はこれには裏があります。

満州を日本が占領するにあたり、欧米諸国からの反対を避けるために、欧米諸国の目を満州から遠く離れた上海に転じさせる目的で関東軍が仕組んだ罠でした。

関東軍が中国人を大金で買収し、日本人僧侶を中国人に襲わせ殺害させたのでした。

一説によると、この話しの一部に日本側スパイの川島芳子が絡んでいたと言われます、男装の麗人と言われる清朝の皇族の娘です、一時日本で暮らしていました。

張作霖爆殺事件、柳条湖事件、上海事変と全て日本の関東軍が仕組んだ事件でした。全く信じられません。

中国は日本の満州占領に抗議して、国際連盟に提訴します。

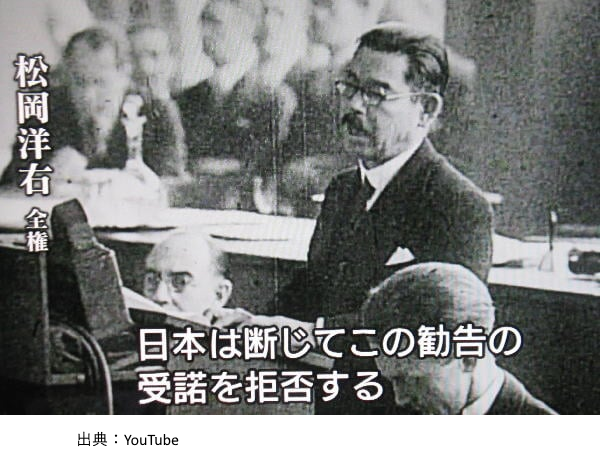

国際連盟は日本に満州から手を引くように勧告します。

一方日本政府は関東軍の満州占領に反対しておりました。

5.15犬養毅首相暗殺事件

この年の5月15日に日本の軍部の一部が首相を暗殺するという暴挙に出ます。5.15犬養毅首相暗殺事件です。

これが日本の政党政治の終焉の始まりです。

犬養毅は自宅に乗り込んできた軍人達に暗殺される前に「話せば分かる」と言ったそうです。

軍部は満州国建国宣言をします。

翌年の1933年(昭和8)日本は国際連盟から強く責められて、国際連盟を脱退してしまいます。

2.26事件

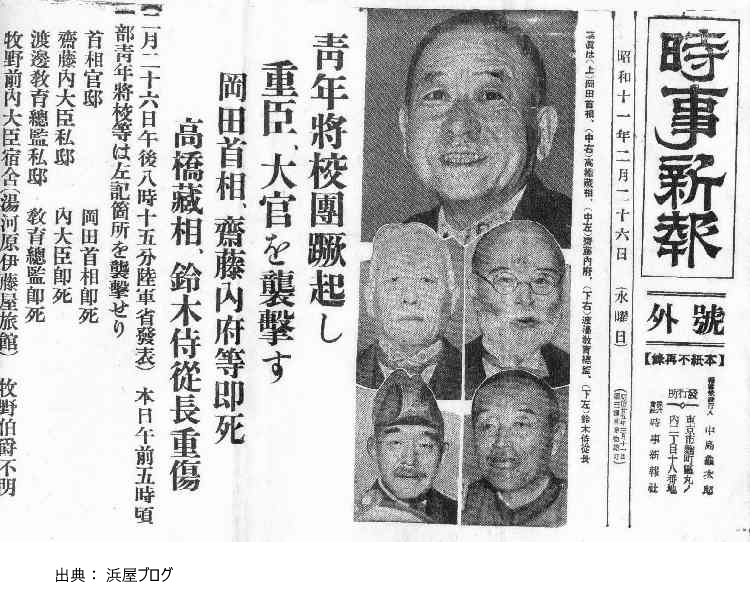

5.15事件の4年後の1936年(昭和11)2月26日に発生しました。

当時陸軍は二つの派閥がありました。

片方は「統制派」、もう片方は「皇道派」。

統制派は軍部が政府や経済に深く介入し、政府を軍部よりに変えていく。

皇道派は天皇親政を目指し暴力も辞さない。

両派閥は激しく鎬を削っていました。

当時の日本は昭和恐慌の真っ只中で特に農村漁村では赤貧の状態でした、街には失業者が溢れ、企業の倒産も数多くありました。

また政界上層部や軍部上層部は汚職にまみれており私利私欲が横行していました。

この状況の中で皇道派の若手将校を中心とした1500人の軍人が決起し、この状況を改善するべく「昭和維新」として政府の重要人物を襲撃し暗殺した事件です。

この事件はじきに制圧されましたが、優秀な政治家を多く失い、軍部の力が益々強くなり、明治維新以来築いてきた政党政治が終わりをつげることになりました。

これ以降の日本は軍部主導によるファシズム(全体主義)の世界となります。

日中戦争

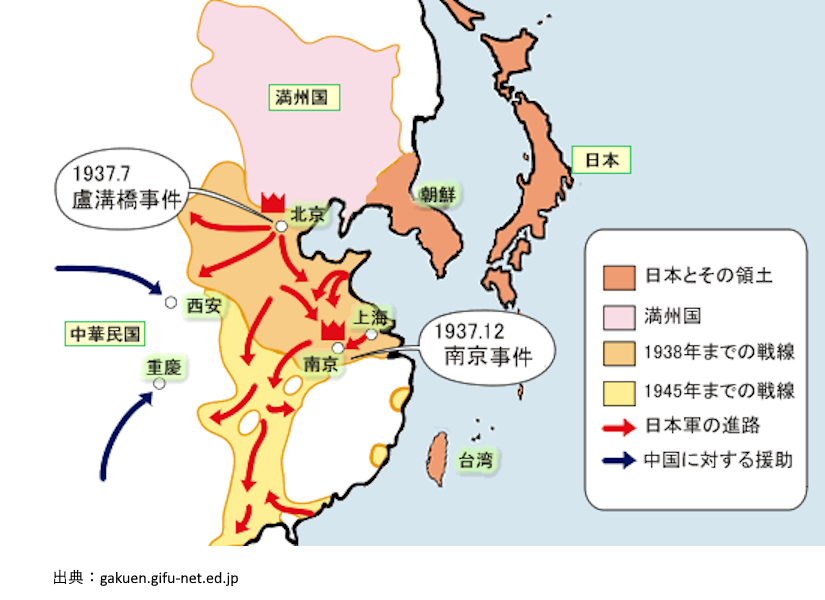

1937年(昭和12)7月7日から始まり、1941年(昭和16)12月には太平洋戦争に拡大、1945年(昭和20)8月15日に日中軍の全面的な敗北で修了。

当時日本陸軍は中国との武力衝突に備え、支那駐屯兵を増強していた。中国側も抗日に備え軍隊を増強しており、一発触発の状況にあった。

始まりは中国の北京近く盧溝橋で発生した小さな事件です。日本軍の夜間演習中に近くにいた中国軍が実弾を発射し、日本兵が一時行方不明になったことがきっかけで、日本軍と中国軍が衝突しました。尚、この日本兵はトイレに行っていただけでした。

その後戦闘は拡大し、8月には上海(第二次上海事変)、11月には南京へと広がり、日本軍は南京虐殺事件を起こした。戦いは更に中国各地に広がる。

日本陸軍は中国との戦いを有利に進めるには北方のソ連が障害となると考え、ドイツとの軍事同盟が必要とし、日独伊の三国同盟を陸軍は主張。

一方、日本政府及び海軍は三国同盟は米英との対立に繋がると考え強行に反対。

1939年(昭和14)5月満州国とモンゴル人民共和国の国境で関東軍とソ連軍の衝突が発生(ノモンハン事件)。これは関東軍が日本政府や軍中央参謀本部の戦闘行為禁止命令を破って侵攻したもの。これは8月には停戦になった。

これはドイツのポーランド侵攻により、ソ連が軍隊を西側に移動させる為に停戦となったもの。関東軍は実質は負けの状態。 以降日中戦争は泥沼化、長期化し、第二次世界大戦へ延焼。