先日、石原慎太郎著の『「私」という男の生涯』を読み、生涯570作品を超える著作活動のみならず、ヨットでの度重なる外洋レースへの参加、政治への介入、多くの人々との交流、更には多くの女性との密接な関係など彼のダイナミックな生き方に政治的信条は別として感銘を受けました。ここに彼の超要約を記したいと思います。

幼少期から高校生時代

1932年(昭和7年)9月、神戸市のサラリーマンの家庭に誕生。2年後に弟、裕次郎が生まれる。

1936年(昭和11年 4歳)父の転勤により北海道小樽市に転居。

1943年(昭和18年 11歳)父の転勤により神奈川県逗子市に転居

中学時代、高校時代ともにサッカー部に所属、美術にも没頭。

県立湘南高校生(16歳)の時に戦前戦中の全体主義教育から戦後GHQの指導の下リベラルへ急転換した校風に反発し、胃腸の病と嘘をつき1年間休学。休学中に文学、美術、演劇、音楽、映画にのめりこむ、更にフランス語も学習。

大学生から30歳時代

1951年(昭和26年 19歳)父脳溢血で急死。

本人は文学者を志し、京都大学入学を希望するも、文学では食えないと周囲からの説得により公認会計士を目指すこととし、一橋大学へ進学。

大学では柔道部、サッカー部に所属。しかし公認会計士は自分には向いていないとその道は断念。

その頃、几帳面な兄慎太郎とは性格が全く反対の弟裕次郎は放埓を尽くし、家の財産も勝手に処分し石原家は困窮に陥る。しかし兄と弟は仲が良かった。

慎太郎は一橋大の同人誌「一橋文芸」の復刊に尽力するも、印刷の資金が不足、大学の先輩である伊藤整を訪問し、資金援助を得る。

その「一橋文芸」に石原は処女作「灰色の教室」を掲載した。その作品は一橋大学内の大学新聞では不評であったが、発刊されたばかりの文芸誌「文学界」では「注目すべき新人の登場か」と評価された。

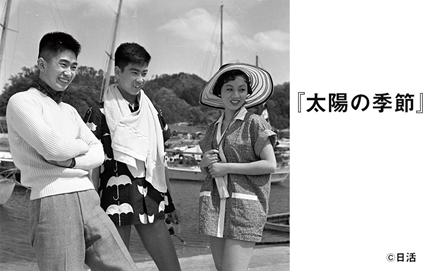

その「文学界」で新人賞の募集があり、大学3年(1955年 昭和30年 23歳)の時「太陽の季節」を二晩で書き上げ投稿。

これは放埓の弟裕次郎から聞き及んでいた当時の湘南地方の退廃した若者の風俗を題材にした小説であった。これが文学界新人賞を受賞。

受賞賞金で母親に電気洗濯機をプレゼントしている。

翌年には「太陽の季節」は芥川賞を当時史上最年少で受賞。

日活から映画化され、慎太郎の強い推薦で弟裕次郎がこの映画で俳優デビュー。

その頃、母親の知り合いの少女(石田由美子、通称は典子)の勉強を見てあげているうちに親しくなり、その少女と結婚。慎太郎は大学4年、典子は高校3年であった。その彼女との結婚が慎太郎にとってはまさに僥倖であったと本人が語っている。

しかし「英雄色を好む」のたとえ通り、華々しい女性遍歴は止まることなく、庶子まで設けます。

毎回遊びではなく本気。同時に二人の女性を妊娠させたこともあり、東京都知事時代には45歳も年下の女性とのお付き合いもあったようです。

1956年(昭和31年 24歳)「処刑の部屋」発表

1958年(昭和33年 26歳)「亀裂」発表

大江健三郎、江藤淳、寺山修司、浅利慶太、永六輔、黛敏郎、開高健、他と「若い日本の会」を結成し、60年安保に反対闘争。

1960年(昭和35年 28歳)ラビットスクータで南米横断1万キロに隊長として参加。

政治家時代から晩年

1968年(昭和43年 36歳)参議院選挙で初当選

1970年(昭和45年 38歳)「化石の森」で芸術推奨文部大臣賞を受賞

1972年(昭和47年 40歳)参議院選挙で当選

1973年(昭和48年 41歳)保守政策集団「青嵐会」結成(1979年消滅)

1976年(昭和51年 44歳)福田内閣で環境庁長官に就任

1987年(昭和62年 55歳)弟裕次郎癌で死去(52歳)

竹下内閣で運輸大臣就任

1989年(平成元年 57歳)慎太郎氏が親しんだ海を主に扱った短編集「わが人生の時の時」を出版

盛田昭夫と共著「「NO」と言える日本」を出版

1996年(平成8年 64歳)弟裕次郎をテーマとした「弟」出版

1999年(平成10年 67歳)東京都知事当選(以降3選)

2012年(平成23年 80歳)東京都知事辞任

2014年(平成25年 82歳)政界引退を表明

2015年(平成26年 83歳)旭日大綬章受章

2016年(平成27年 84歳)田中角栄をテーマとした「天才」を出版

2022年(令和4年) 2月に慎太郎氏死去(89歳)

翌3月に奥様(典子)死去(84歳)

生前に執筆し、慎太郎氏および奥様の死後に出版の条件課した自叙伝『「私」という男の生涯』が2022年6月に出版されました。

奥様とご一緒

コメントを残す